最近よく聞く、採用ブランディングって何だろう?

本当にミスマッチが減るのかな…

近年、「求める人材から応募がこない」「採用してもすぐに辞めてしまう」といった採用課題を抱える企業が増えています。背景には、採用競争の激化や、自社の魅力がターゲット人材に十分伝わっていないことが挙げられます。

採用市場が厳しさを増すなか、自社に合った人材を確保する手段として注目されているのが、採用ブランディングです。自社の魅力を発信し、ターゲット人材を惹きつける手法として多くの企業が導入を進めています。

本記事では、採用ブランディングのメリット・デメリットや具体的な手順をわかりやすく解説します。成功事例も紹介するので、「応募者の質を高め、ミスマッチを減らしたい」と考えている人事担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

採用ブランディングとは?

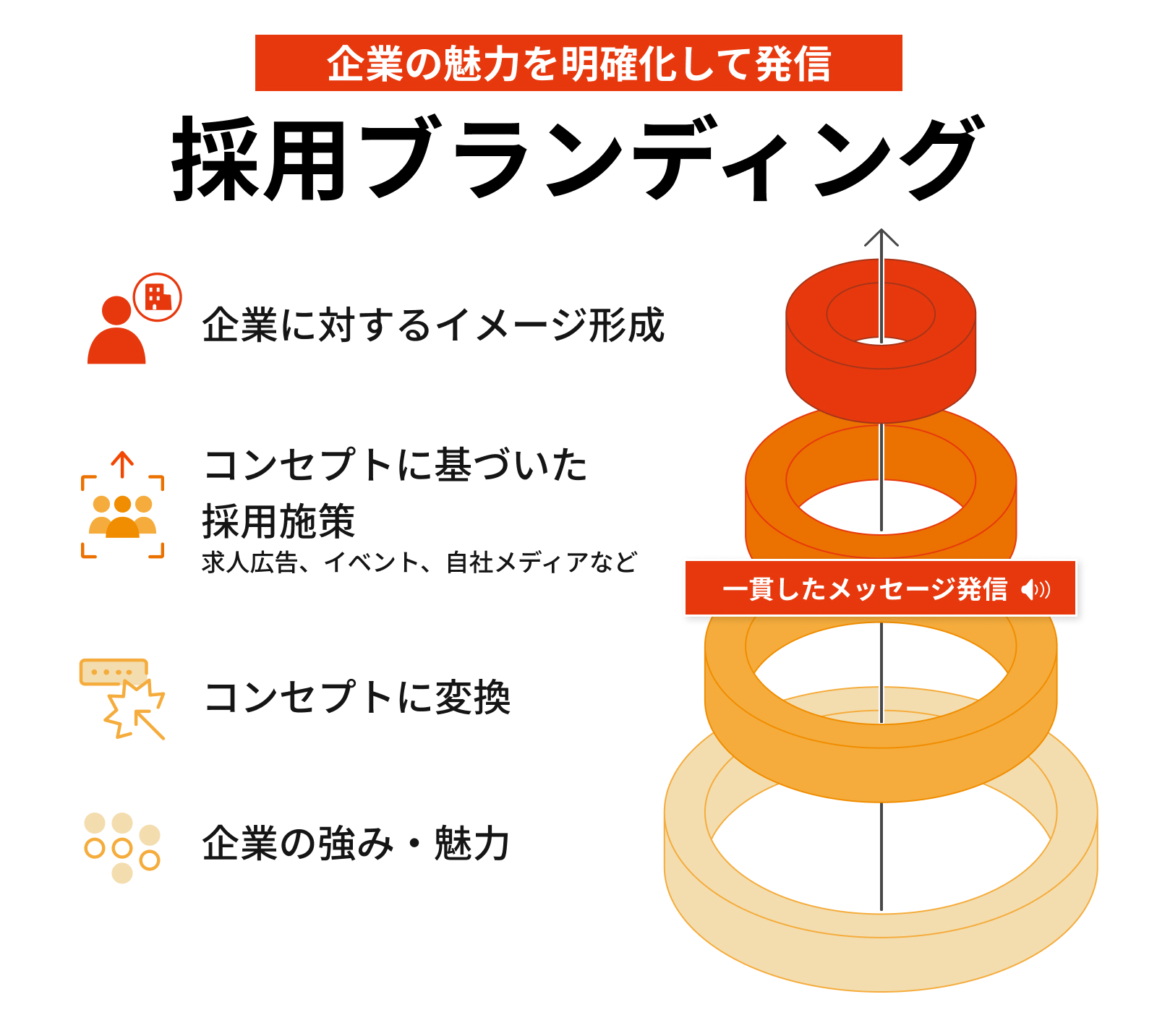

採用ブランディングとは、企業の理念や文化、福利厚生などを整理し、魅力として言語化・ビジュアル化して発信することで、社内外に一貫性のあるイメージを形成・定着させる手法です。

そもそも”ブランディング”とは、自社のブランドに対する信頼や共通のイメージを築き、他社と差別化を図るための戦略を指します。これを採用活動に応用し、求職者に「この会社で働きたい」と思わせるように自社をブランド化するのが採用ブランディングです。

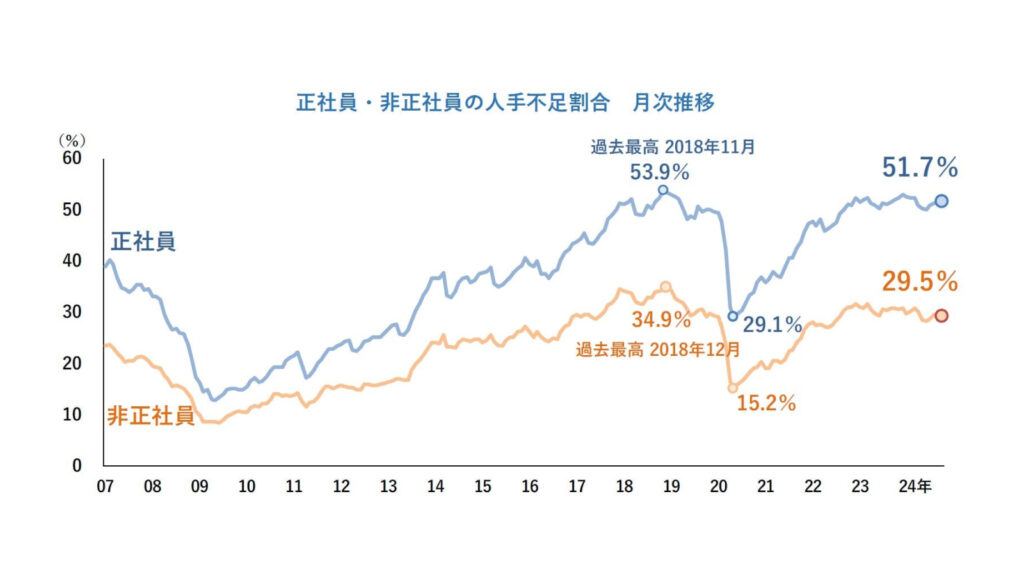

少子高齢化や働き方の多様化により、企業の採用競争は年々激しさを増しています。

帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査」によると、 51.0%の企業が正社員不足を感じているとわかりました。

出典元:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」

こうした状況のなか、自社に合った優秀な人材を確保するために、採用ブランディングに取り組む企業が増えています。

株式会社RYOMAが運営しているYouTubeチャンネル「HR MAKER(HRメーカー)」でも、採用ブランディングについて解説しています。ぜひご覧ください!

採用ブランディングの5つのメリット

採用ブランディングには多くのメリットがあります。代表的なメリットは以下の通りです。

- 採用ミスマッチの減少

- 質の高い母集団形成

- 採用コストの削減

- 競合他社と差別化できる

- 従業員のモチベーションが向上する

ここからは、それぞれのメリットを詳しく解説します。

採用ミスマッチの減少

採用ブランディングを行うと、求職者は企業の魅力や文化を事前に理解したうえで応募するため、採用ミスマッチが減少します。

入社後に「思っていた環境と違う」といったギャップを感じるケースが少なくなり、早期離職のリスクも軽減。企業の価値観やビジョンに共感する人材が集まるため、長期的に活躍できる人材の定着につながります。

質の高い母集団形成

採用ブランディングの強化によって、自社の理念や社風に共感する求職者からの応募が増えることが大きなメリット。

自社に魅力を感じない人は自然と離れていくため、応募の段階で適した人材が選別されます。単に応募数が増えるだけでなく、自社にマッチした人材が集まりやすくなり、質の高い母集団を形成できるのです。

採用コストの削減

ターゲット層からの応募が増えれば、求人を出しても応募が来ない状況を防げるため、不要な広告費をかける必要がなくなります。さらに、リファラル採用(社員紹介制度)や自社の採用サイトを通じた応募が増えることで、採用にかかる費用の負担を軽減。

適切な人材が集まりやすくなるため、選考にかかる時間や労力も削減され、採用活動全体のコストを抑えられる点がメリットです。

リファラル採用(社員紹介制度)は、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください!

競合他社と差別化できる

自社の魅力や強みを明確にすることで、競合他社と差別化できます。

採用ブランディングの核となるのは、創業者の想いや価値観が反映された企業の理念です。これを軸にブランディングを行うと、自社ならではの魅力が際立ち、求職者に対して他社にはない独自の価値を伝えられます。

採用市場における競争力が高まり、求職者の心に残る企業として認知されやすくなります。

従業員のモチベーションが向上する

採用ブランディングは、新入社員だけでなく既存社員のモチベーション向上にもつながります。自社の魅力を発信する過程で、従業員自身が企業の価値や理念を再認識でき、企業への愛着や業務への意欲が高まるからです。

採用活動の枠を超え、社内のモチベーション向上や組織の活性化にもつながるため、長期的な企業成長にも欠かせない施策です。

株式会社RYOMAでは、採用ブランディングについてわかりやすく解説した資料を無料で提供しています。採用課題の解決に役立つ情報が多数掲載されていますので、ぜひご活用ください。

採用ブランディングのデメリット・注意点

採用ブランディングには以下のようなデメリットと注意点があります。事前に把握しておきましょう。

- 企業全体で取り組む必要がある

- 効果を実感できるまでに時間がかかる

- 自社の弱みは伝え方を工夫する

企業全体で取り組む必要がある

採用ブランディングは、採用担当者だけでなく、現場の社員や意思決定者を含めた企業全体で取り組む必要があります。採用担当者と現場でターゲット像が異なると、適切な人材の確保が難しくなるからです。

たとえば、人事部が若手採用を重視する一方で、現場が即戦力を求めている場合、発信する情報がばらつき、採用ブランディングの効果を十分に発揮できません。

そのため、企業全体で採用に対する共通認識を持ち、一貫したメッセージを発信することが重要です。

効果を実感できるまでに時間がかかる

採用ブランディングは効果を実感できるまでに時間がかかる点がデメリットです。

自社の魅力や企業理念を社外に浸透させるには、継続的な情報発信が欠かせず、一定の期間を要します。しかし、ブランディングが定着すれば、応募者の質が向上し、採用コストの削減や選考の効率化といった大きなメリットを生み出します。

すぐに成果を求めるのではなく、長期的な視点で取り組むことが重要です。

自社の弱みは伝え方を工夫する

自社の弱みを隠すために、実際と異なる情報を発信すると、ギャップが生じて早期離職につながる恐れがあります。しかし、課題をそのまま伝えるだけでは、ネガティブな印象を与えかねません。

大切なのは、事実を正直に伝えつつ、前向きな視点で表現することです。

たとえば、「研修制度が整っていない」 という課題がある場合、「研修は少ないが、実務を通じて成長できる」と伝えれば、自主性を重視する人にとって魅力的に映ります。

課題を隠すのではなく、伝え方を工夫することで、ミスマッチを防ぎ、長く活躍できる人材を採用できます。

採用ブランディングの成功事例

採用ブランディングで業界イメージを払拭し、応募数が向上した事例

IT業界のSES企業A社は、ブラック企業・低賃金・スキルが身につかないなどの業界イメージの影響により、応募数が低迷していました。

株式会社RYOMAの支援により、採用ブランディングを進める中で「社員同士の学び合いが活発で、未経験者も成長しやすい環境」という自社の強みを再認識。この強みを軸に、プログラミング研修やメンター制度の充実を前面に押し出し、未経験者が安心して成長できる環境を訴求しました。

さらに、SNSを活用し、研修風景や未経験から活躍する社員のストーリーを発信。キャリアチェンジ事例を紹介し、異業種からの転職者が挑戦しやすいよう心理的ハードルを下げる施策を実施しました。

その結果、エントリー数が前年比2倍に増加。さらに、研修を受けた新入社員の定着率が90%以上となり、離職率の低下にも貢献しました。

SNSを活用した採用活動は、専門職(ITエンジニア、看護師、美容師など)を採用したい企業に特におすすめです。以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

社風の発信で面接通過率が1.5倍に向上した事例

観光サービス業を展開するB社は、一定の応募数はあったものの、面接時のミスマッチや早期離職が多く、人材の確保が課題となっていました。

そこで、株式会社RYOMAの採用ブランディング支援を受け、「多様な人々や価値観を受け入れる社風」を強みとして発信。社長が理念を語る朝礼の様子をSNSで公開し、会社の価値観を求職者に伝える施策を実施しました。

さらに、多様なバックグラウンドを持つ社員の活躍を発信し、職場環境の具体的なイメージを持ちやすくしました。

その結果、マッチ度の高い応募が増え、面接通過率が1.5倍に向上。さらに、入社後の定着率も改善し、離職率が20%低下するなど、採用の質の向上にも成功しました。

採用ブランディングの成功事例は、以下の記事でも詳しく紹介しています。ぜひご覧ください!

採用ブランディングの手順

ここからは、実際に採用ブランディングを行う手順を紹介します。

- 求職者を理解する

- 競合企業を分析する

- 業界と職種の課題を把握する

- 自社の強みを明確にする

- ターゲットを設定する

- 採用コンセプトを決める

- 採用手法を決める

求職者を理解する

採用ブランディングを成功させるためには、求職者を理解することから始めましょう。

自社の魅力を一方的に発信しても、求職者が求める情報と異なれば十分な効果は得られません。求職者の視点に立つには、実際に自社の社員に入社理由をヒアリングすることが効果的です。とくに、転職活動中に重視したポイントや応募を決めた理由を聞くと、求職者が何を求めているのかを把握できます。

競合企業を分析する

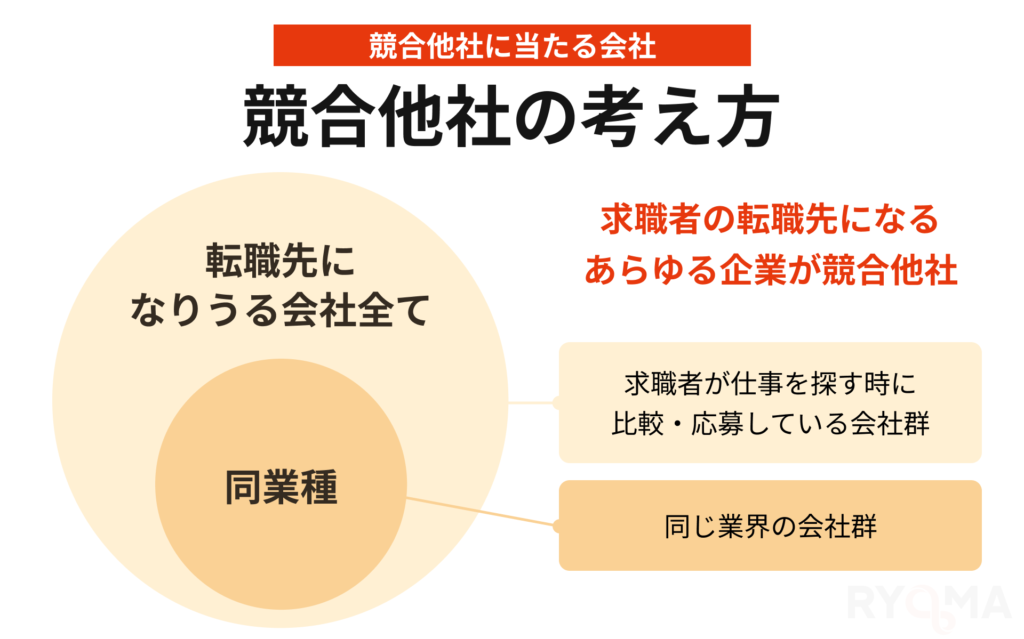

採用ブランディングを進めるうえで、まず取り組むべきなのが競合企業の分析です。

競合の採用戦略や魅力を把握せずに進めると、自社の採用活動が埋もれてしまい、十分な成果を上げられません。競合とは同業他社に限らず、求職者が転職先として比較検討する他業界の企業も含まれます。

幅広い視点で分析を行い、自社の立ち位置や強み、差別化ポイントを客観的に把握しましょう。

業界と職種の課題を把握する

競合企業の状況を把握したあとは、業界や職種が抱える課題を整理しましょう。

離職率の高さや給与・労働条件の不満、業界に対するマイナスイメージなど、求職者が不安に感じるポイントを具体的に洗い出します。

これらの課題に対して、自社がどのように取り組んでいるかを伝えることで、「自社の魅力」として差別化に活用できるのです。

自社の強みを明確にする

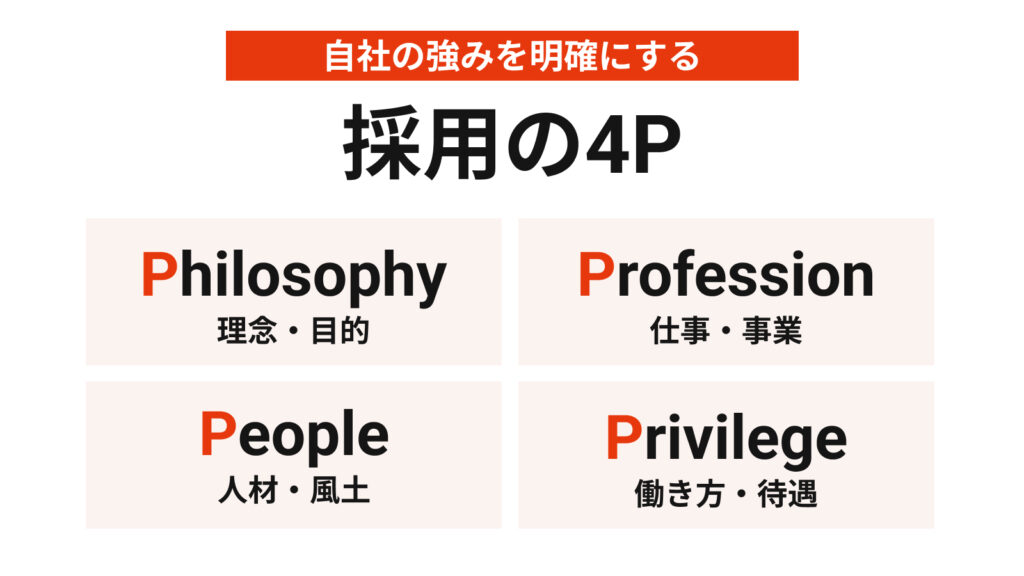

これまでに整理した求職者のニーズ、競合企業の特徴、業界や職種の課題を踏まえて、自社の強みを明確にしましょう。

以下の4つの視点で分析すると、採用戦略の軸が見えやすくなります。

これらの要素を整理することで、求職者に伝えるべきポイントが明確になり、競合との差別化がしやすくなります。

ターゲットを設定する

ターゲット設定とは、「自社がどのような人を採用したいのか」を具体的に言語化することです。

たとえば、「営業ができる人」などの抽象的な表現ではなく、「法人での営業経験が3年以上ある人」といったように、経験やスキルを明確に設定するのがポイント。ターゲットを明確にすることで、採用活動に関わる社員全員が同じ人物像をイメージでき、共通認識が持てるようになります。

採用コンセプトを決める

採用コンセプトとは、採用活動全体の「軸」となる基本的な考え方のことです。採用ブランディング成功のためには、コンセプトの設計が欠かせません。

採用コンセプトは、自社の強みとペルソナが重視するポイントを掛け合わせて作ります。

コンセプトがないと、採用担当者ごとに伝える内容にばらつきが生じてしまいます。

明確なコンセプトを設定することで、求職者に統一感のある情報を届けられ、企業の魅力を一貫して発信できるのです。

採用手法を決める

採用コンセプトが固まったら、それをもとに採用フローを構築し、具体的な採用手法を決定します。 ペルソナ、予算、期間、工数などを総合的に考慮し、自社に最適な手法を選ぶことが重要です。

株式会社RYOMAでは、各採用手法の特徴や選び方をわかりやすく解説した資料を無料で提供しています。ぜひご活用ください。

よくある質問

採用マーケティングとの違いは?

採用マーケティングと何が違うの?

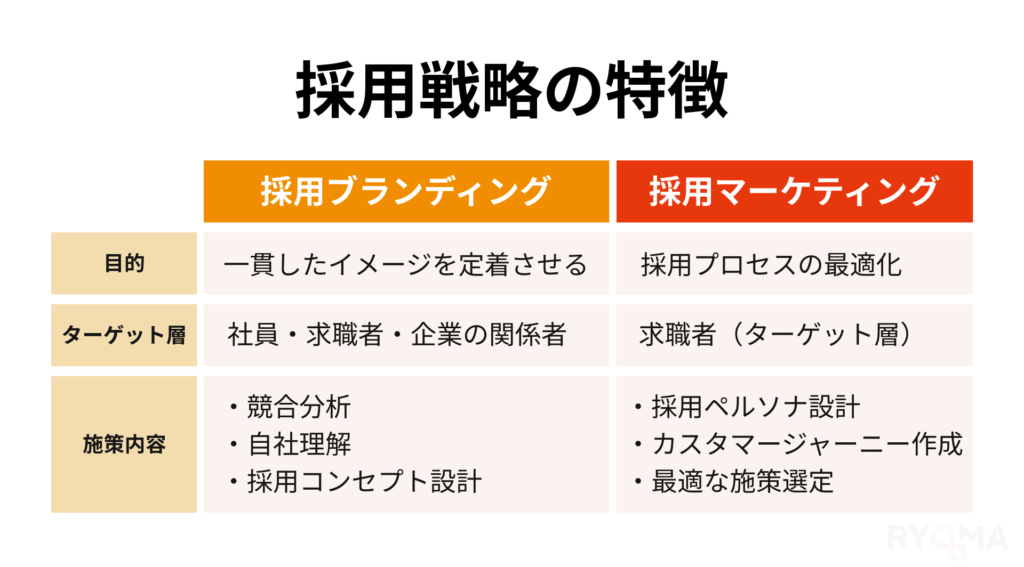

採用ブランディングと採用マーケティングは、ターゲットや目的、施策内容が異なります。以下は違いを比較した表です。

採用ブランディングは、自社の魅力を明確化して一貫したイメージを形成する取り組みです。一方、採用マーケティングは、採用ブランディングで整理した魅力を、ターゲットに効率良く届けるための施策や仕組みづくりを指します。

つまり、採用ブランディングが土台にあることで、採用マーケティングが効果的に機能するのです。

採用ブランディング・採用マーケティングの違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

採用ブランディングが向いている企業は?

採用ブランディングって、自社でも効果あるのかな…

採用ブランディングは、どの業界にも活用できますが、特に効果が出やすいのは労働集約型の企業です。たとえば、以下のような業界が該当します。

- SES業界

- 飲食業界

- 介護業界

- タクシー業界

- 接客・販売業界

これらの業界では人材不足が深刻で競争も激しく、給与や仕事内容だけでは他社と差別化しにくい課題があります。そのため、採用ブランディングで自社の理念や独自の魅力を明確に発信することが重要です。

費用はどのくらいかかる?

実際どのくらい費用がかかるか教えてください!

採用ブランディングにかかる費用は、企業の規模や課題、施策の内容によって異なりますが、おおよそ100万〜300万円が目安です。

株式会社RYOMAの「オールインHR」では、企業の状況に応じて、戦略立案から施策の実施までオーダーメイドで支援しています。採用ブランディングをご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ|採用ブランディングを実施して採用活動を成功させよう

採用ブランディングを実施すると、企業の魅力が正しく伝わり、ターゲット人材の確保や定着率の向上、競合との差別化につながります。

しかし、採用ブランディングのノウハウはまだ広く浸透しておらず、成果を得られずに挫折してしまうケースも少なくありません。

「オールインHR」では、採用ブランディングを含め、採用活動全般の課題解決をサポートしています。採用業界の最前線で活躍するプロが企業にぴったりの採用方法をご提案します。採用活動にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お役たち資料も無料配布中

採用プランナー事業部責任者

担当プランナー影山 乃依

経歴

ディップ株式会社360人中新人賞、2社目中途採用企業で最速MVP

外資系SaaS教育企業/システム営業と人事を経験後(株)Nicopを設立しプランナー事業部立ち上げ支援を行う。