「採用ブランディングをやってみたいけれど、具体的な方法がわからない」とお悩みではありませんか?

近年、優秀な人材の採用はますます難しくなっています。 その背景には、人手不足や働き方の多様化による採用市場の競争激化があります。

そこで注目されているのが、企業の魅力を一貫して発信し、他社と差別化する「採用ブランディング」です。

本記事では、採用ブランディングの進め方や成功のコツをわかりやすく解説します。

採用ブランディングに取り組もうと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

採用ブランディングとは?

採用ブランディングとは、企業の理念や文化、福利厚生などを整理し、魅力として言語化・ビジュアル化して発信することで、社内外に一貫性のあるイメージを形成・定着させる手法です。

近年、労働力不足や働き方の多様化が進む中で、採用ブランディングの重要性はますます高まっています。

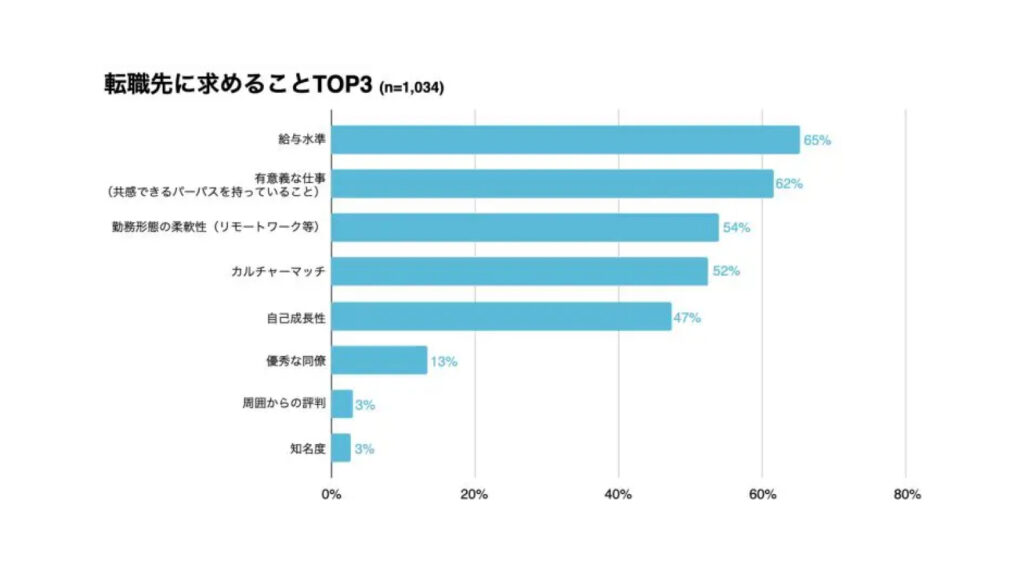

ウォンテッドリー株式会社が実施した「パーパスとエンゲージメントに関する調査」によると、求職者の6割以上が転職先に対して共感できるパーパス(有意義な仕事)を求めていることが明らかになりました。

出典元:ウォンテッドリー株式会社「パーパスとエンゲージメントに関する調査」

こうした背景から、企業が自社の魅力を明確に発信し、企業イメージを浸透させることは非常に重要です。

求職者に自社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を正しく理解してもらうことで、応募数の増加や入社後のミスマッチ防止といった効果が期待できます。

採用ブランディングのメリットについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

採用ブランディングの進め方

採用ブランディングを実施したいけれど、具体的に何をすればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。

ここからは、採用ブランディングの具体的な進め方を紹介します。

- 競合他社を分析する

- 業界と職種の課題を洗い出す

- 自社の強みを整理する

- ターゲット人材を明確にする

- 採用コンセプトを設計する

- キャッチコピーを作る

競合他社を分析する

採用ブランディングでは、自社の魅力を際立たせるために他社との差別化ポイントを明確にする必要があります。そのために、まずは競合分析が欠かせません。

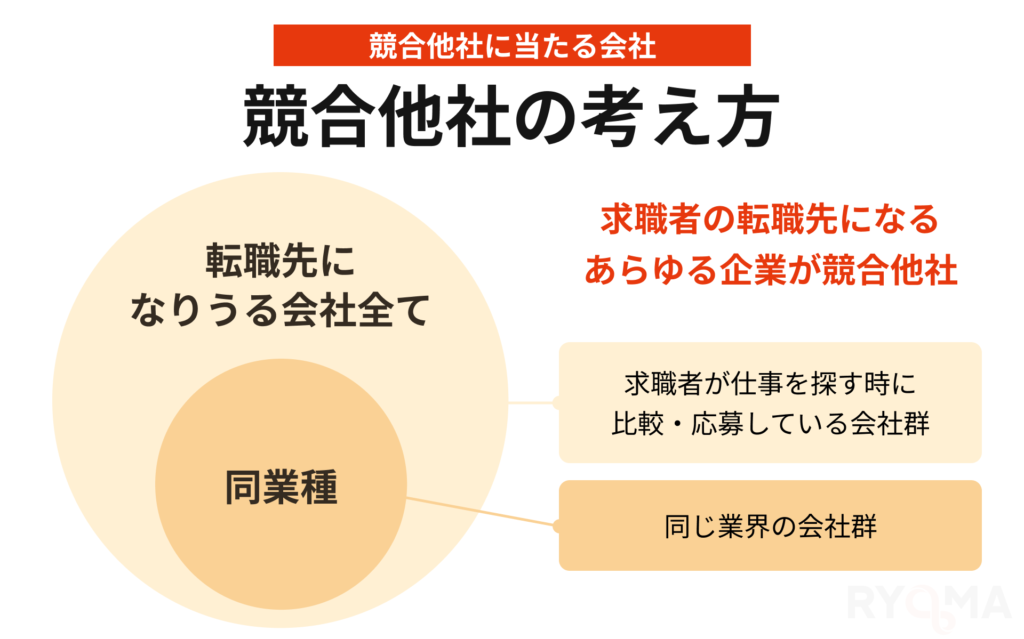

ここでの競合とは、業界が同じ企業に限らず、比較対象となるあらゆる企業を指します。

競合を特定するには、自社の社員にアンケートを取り、「転職活動中にどの企業を検討していたか」を確認するのがおすすめです。

公式採用ページの募集内容や採用キャッチコピーを確認し、競合他社がどのように魅力を伝えているかを把握しましょう。

業界と職種の課題を洗い出す

競合分析で他社の状況を把握したら、次は業界と職種の課題を洗い出します。なぜなら、こうした課題は求職者が転職を検討する際の懸念材料になるからです。

また、「自社がどう解決しているか」「今後どう取り組むか」を示すことで差別化の要素として活用もできます。

まずは、高い離職率や給与水準、知名度不足など、思いつく限り挙げてみましょう。その際、否定的な情報も遠慮なく出せる雰囲気づくりが重要です。

自社の強みを整理する

次に自社が持つ魅力や強みを整理しましょう。

競合の情報や洗い出した課題をふまえると、求職者が本当に必要としている要素が見えやすくなります。

社内で強みの意見を出し合う際は、普段は当たり前に思っている制度や風土にも目を向け、見落としていた魅力を掘り起こすことが大切です。

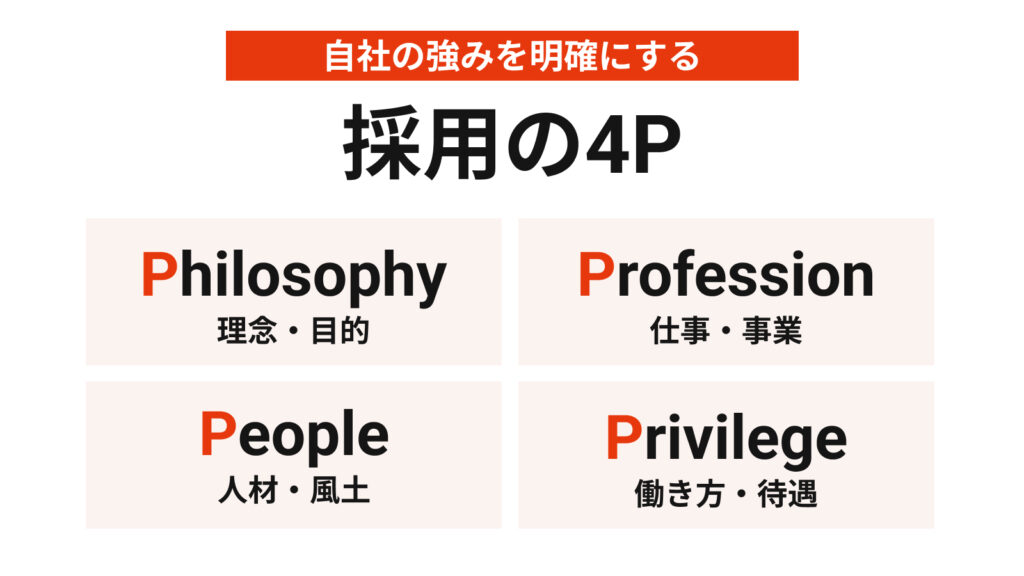

また、採用の4Pの観点から強みを分類すると、どの要素を特に打ち出せばよいかがわかりやすくなります。

整理した強みは、競合他社や業界全体の課題と照らし合わせながら、自社ならではの価値として言語化していきましょう。そうすることで、求職者に対してより説得力のある独自の魅力を伝えられます。

ターゲット人材を明確にする

採用ターゲットとは、企業が採用したい人材の具体的なイメージ像です。

条件を細かく言語化し、社内全員が同じ認識を持てるようにしておきましょう。たとえば「営業経験あり」では曖昧なため、「法人営業経験2年以上」と定量的な基準で具体的に定義するのがポイントです。ターゲット設定は一度作って終わりではなく、必要に応じて継続的にアップデートするプロセスとして考えましょう。

採用コンセプトを設計する

採用コンセプトとは、採用活動全体の「軸」となる基本的な考え方です。

採用ブランディングを成功させるためには、コンセプトの設計が欠かせません。採用コンセプトは、自社の強みとターゲットが重視するポイントを掛け合わせて作ります。

コンセプトがないと、採用担当者ごとに伝える内容がばらばらになり、求職者に正しく情報を届けにくくなってしまいます。

明確なコンセプトを設定することで、企業の魅力を一貫して発信できるのです。

キャッチコピーを作る

採用ブランディングを浸透させるには、わかりやすく印象に残るキャッチコピーを作成することが重要です。

よりターゲットに響くキャッチコピーを作るためには、プロの視点を取り入れることをおすすめします。

株式会社RYOMAでは、競合分析からキャッチコピーの作成まで、採用のプロが企業の課題に合わせてオーダーメイドで支援します。採用ブランディングにお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

採用ブランディング成功のコツ

ここからは、採用ブランディングを成功させるためのコツを紹介します。

- 求職者を理解する

- 企業全体で取り組む

- 採用コンサルティングを活用する

求職者を理解する

求職者の理解は、採用ブランディングを成功させるうえで最も重要な要素です。

どれほど優れた施策を用意していても、求職者の視点やニーズを考慮していなければ、十分な効果は得られません。

採用ブランディングに着手する前に、求職者の情報を徹底的に収集しましょう。たとえば、最近入社した社員にインタビューを行い、転職活動中に重視していた点や企業選びの基準などを聞くと、求職者の本音に近い情報が得られます。

こうした声を採用ブランディングに落とし込むことで、求職者に響く効果的な施策を打ち出せます。

企業全体で取り組む

採用ブランディングを成功させるには、人事だけでなく、経営陣や現場の社員など、企業全体で取り組むことが欠かせません。

社内で情報共有がされていないと、人によって伝える内容が異なり、求職者が混乱する原因になります。また、入社後に「聞いていた職場と違う」と感じ、早期離職につながるケースもあります。

こうしたリスクを防ぐには、社内で認識をそろえ、一貫したメッセージを発信することが大切です。

企業全体で採用ブランディングに取り組めば、誰がどの場面で発信しても、求職者に正確なイメージを伝えられます。結果として、ミスマッチの防止や人材の定着にもつながるのです。

採用コンサルティングを活用する

採用ブランディングの成果を最大化するには、採用コンセプトに基づいた手法の実行が不可欠です。しかし、自社だけですべて遂行するには、多大なリソースを要します。

株式会社RYOMAでは、採用ブランディングの戦略立案から浸透させるための施策実行までを一貫してサポートしています。「採用ブランディングがうまくいかない」「何から始めたら良いのかわからない」とお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

よくある質問

採用広報との違いは?

採用広報と何が違うの?

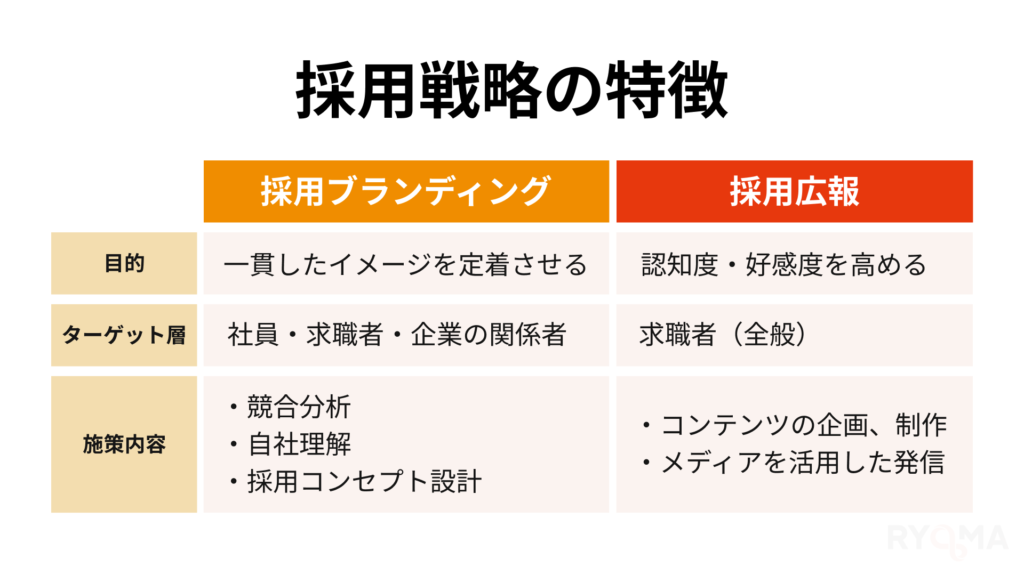

採用広報と採用ブランディングは、ターゲットや目的、施策内容が異なります。以下は違いを比較した表です。

採用広報は幅広い求職者を対象に情報発信を行い、企業の認知度や好感度を高める取り組みです。

一方、採用ブランディングは社員や求職者、企業関係者に向けて企業の理念・文化を浸透させ、一貫したイメージを形成する活動です。

採用ブランディング・採用広報の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

採用ブランディングの成果が出るまでの期間は?

どのくらいで成果が出るのか教えてください!

採用ブランディングは、効果を実感し始めるまでに6ヶ月〜1年以上、軌道に乗るまでに1〜2年以上かかるのが一般的です。長期的な視点で取り組むことで企業のイメージが着実に定着し、応募数や定着率の向上といった大きなメリットが得られます。

まとめ|採用ブランディングを効果的に進めよう

採用ブランディングを実践すると、求職者に自社の魅力が伝わりやすくなり、ターゲット人材からの応募が増え、ミスマッチが減少します。

「オールインHR」では、採用ブランディングの戦略立案から施策実行までの一連の流れをサポートしています。採用業界の最前線で活躍するプロが、企業の魅力を最大限に引き出す戦略をご提案します。採用活動にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

採用プランナー事業部責任者

担当プランナー影山 乃依

経歴

ディップ株式会社360人中新人賞、2社目中途採用企業で最速MVP

外資系SaaS教育企業/システム営業と人事を経験後(株)Nicopを設立しプランナー事業部立ち上げ支援を行う。