せっかく採用したのに、すぐに辞めてしまった

面接のときに受けた印象と違った

本記事では、採用ミスマッチが起こる原因を調査データとともに解説。実務で活用できる対策や手法も紹介します。

早期離職に悩む経営者や、採用ミスマッチを減らしたいとお考えの採用担当者は参考にしてください。

採用ミスマッチとは?

採用ミスマッチとは、企業が求める人材と新入社員の認識にズレがある状態のことです。採用ミスマッチは、早期離職や業務効率低下などのリスクを伴います。

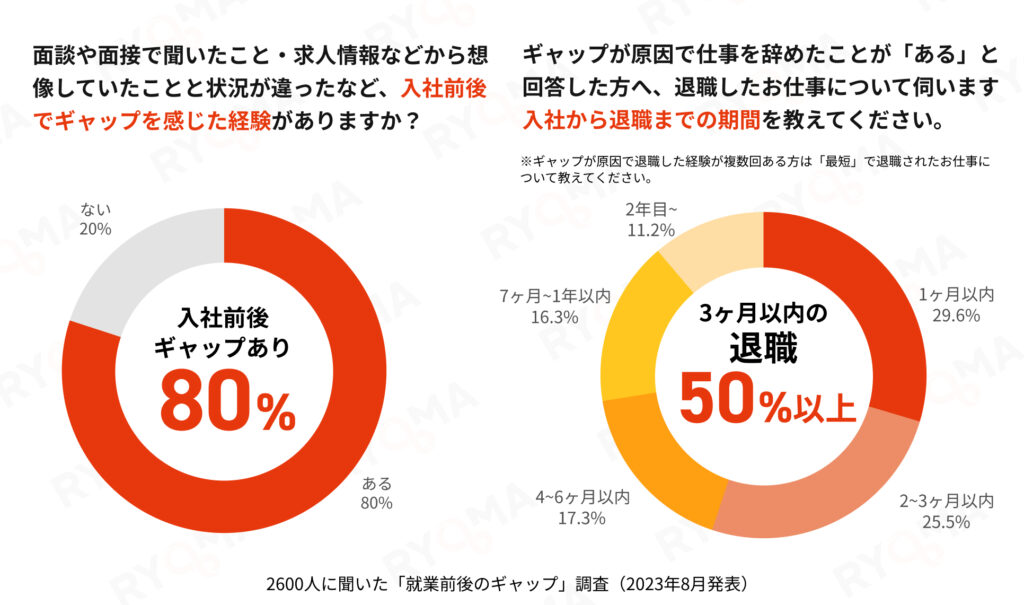

エン・ジャパンによる「就業前後のギャップに関する調査レポート」では、就業者の80%が入社前後にギャップを感じたことがあるとわかりました。さらに、ギャップが原因で仕事を辞めた人のうち、87%が1年以内の早期退職をしている結果となりました。

早期退職は求職者と企業の双方にとって大きな損失となり、多くの企業にとって深刻な問題となっています。

採用ミスマッチの原因

ここでは、採用ミスマッチの原因を解説します。課題背景を知ると、採用体制を見直す際にも役立つので参考にしてください。

- 選考基準があいまい

- 採用の可否を主観で判断している

- 候補者に企業文化が伝わっていない

- 求人情報が実態と異なる

- オンボーディングが不十分

選考基準があいまい

採用戦略の段階で求める人物像が明確になっていないと、選考基準もあいまいになりがちです。

「どのような人物を採用するか」「何を評価の軸とするか」といった定義が不十分だと、現場が求める人物像とズレた人材を採用してしまうリスクがあります。

こうしたズレが、入社後に「企業文化に合わない」「現場が求めていた人物と違う」などのミスマッチにつながります。

採用の可否を主観で判断している

面接時の印象や相性など、感覚的な評価に依存してしまうこともミスマッチの原因となります。面接官の価値観や経験によって判断基準がばらつき、客観的な評価が難しくなるからです。

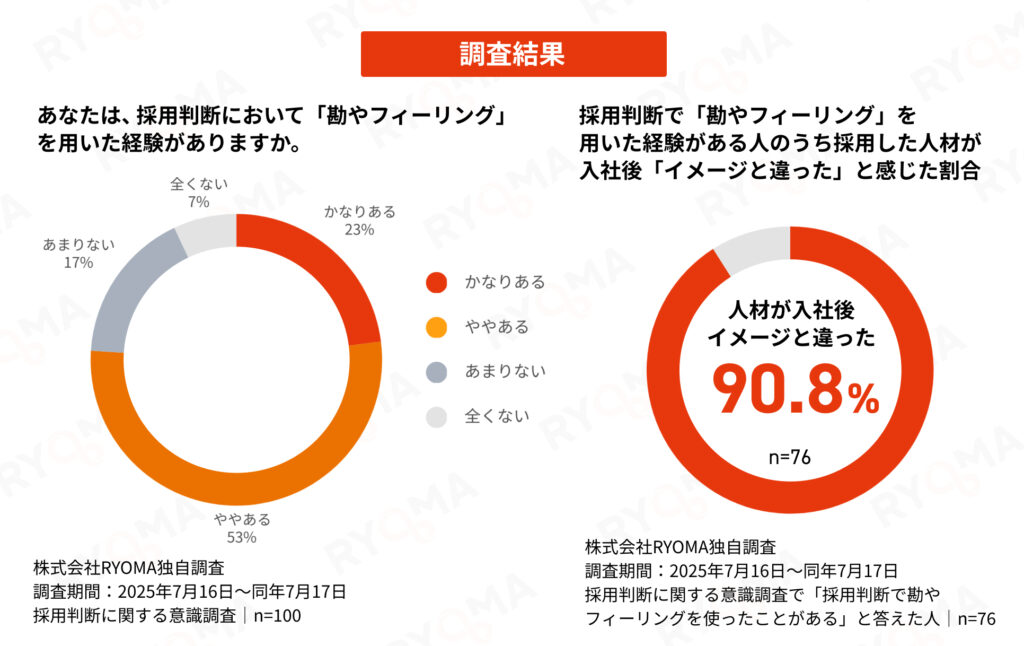

実際の調査結果でも「採用判断において勘やフィーリングを用いた経験がありますか?」という質問に対し、「かなりある」「ややある」と回答した企業は76%に上りました。

さらに、そのうち「入社後に人材がイメージと違った」と答えた企業は90.8%で、主観的な判断がミスマッチを引き起こすことがわかります。

候補者に企業文化が伝わっていない

選考の過程で業務内容やスキル要件は細かく確認する一方で、企業の価値観や雰囲気などの要素は十分に共有されないケースがあります。

企業文化に対する認識のすり合わせが不十分だと、候補者が入社後に「思っていた職場と違う」とギャップを感じる要因となります。

求人情報と現場の状況が異なる

求人情報と現場の状況が一致していない場合、入社後にギャップが生じやすくなります。

たとえば、「自由な職場」と聞いてマイペースに働ける環境を想像していたのに、実際には服装や髪型こそ自由でも、成果主義でハードな職場だったということもあります。

採用を急いでいるときほど求人の文面が抽象的な表現になりやすいため、誤って伝わらないよう注意が必要です。

オンボーディングが不十分

オンボーディングとは、新入社員が職場に馴染みやすくするための取り組みのことです。業務に慣れるまでの支援が不十分だと、指示の曖昧さや相談しづらさから不安を抱えやすくなります。

入社後のフォロー体制が整っていないと、せっかく採用した人材が職場に適応できずに離職してしまうリスクが高まります。

採用ミスマッチの対策法

ここからは、採用ミスマッチの対策法を解説します。

採用ミスマッチはさまざまな要因が絡んでいるケースが多く、企業によって背景は異なります。自社の状況を踏まえ、課題ごとに取り組むことが重要です。

- 採用戦略を設計する

- 求人情報を具体的に記載する

- 定量的評価の仕組みを整える

- 面接で職場の実態を共有する

- オンボーディングを計画的に実施する

採用戦略を設計する

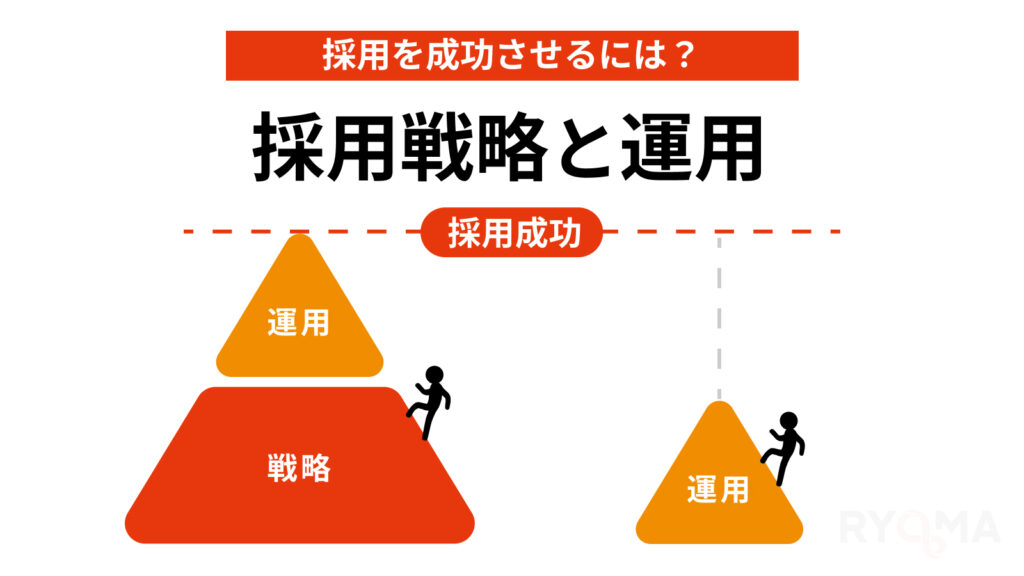

採用戦略とは、どんな組織をつくっていくのかを見据えたうえで、「どんな人材を・どうやって採用するか」を設計する考え方です。この軸が曖昧だと採用活動全体に一貫性がなくなり、現場とのズレやミスマッチの原因につながります。

ターゲットとなるペルソナを明確にしたうえで、採用手法や媒体を選び、戦略に沿った採用活動を実行しましょう。

採用戦略については以下の記事も参考にしてください。

求人情報を具体的に記載する

求人情報には業務内容や職場環境を具体的に記載し、求職者に正確に伝わるようにします。

たとえば、「スキルアップできる職場」といった抽象的な表現ではなく、「1案件を3人のチームで担当」「毎月15分の1on1MTGを実施」など、具体的に書くと実際の働く姿をイメージしやすくなります。

また、入社後のギャップを減らすには仕事の魅力だけでなく、残業時間などの現実的な情報もあわせて伝えることも重要です。

定量的評価の仕組みを整える

面接官の感覚に頼った評価は主観の影響を受けやすく、誤った採用判断につながります。こうした主観的な評価を補うには、定量的な指標を取り入れることが効果的です。

たとえば、適性検査や感情解析AIを活用すれば、候補者の内面的な特性を数値として可視化できます。

面接での印象とあわせてデータを活用すると判断の裏づけが得られ、より確かな採用が行いやすくなります。

面接で職場の実態を共有する

面接は候補者を見極めるだけの場ではなく、企業と候補者が相互理解を深める場として設計しましょう。

そのためには面接で、現場の仕事内容や雰囲気、人間関係などを具体的に伝え、候補者が実際に働く姿をイメージできるようにします。社員インタビュー動画やオフィスの様子がわかる写真など、視覚的な情報を活用するとより効果的です。

事前に職場の実態を共有しておくと、入社前後のギャップが減らせます。

オンボーディングを計画的に実施する

オンボーディングは、新入社員の定着に効果的な取り組みです。早く業務に慣れてもらうことを目的とする従来の新人教育と異なり、長く安心して働き続けてもらうことを目的とします。

そのため、単に先輩が業務を教えるだけでなく、入社前の案内からOJT、定期面談までのプロセス全体を計画的に進めることが重要です。

新入社員の不安や「想像と違う」というズレを早い段階で修正でき、入社後のギャップによる早期離職を防ぐことにつながります。

採用ミスマッチの防止に役立つ手法

採用活動の現場では、ミスマッチのリスクを減らすためにさまざまな取り組みが必要です。ここでは、採用の精度を向上させるための具体的な手法を紹介します。

- 適性検査で事前に特性を把握

- 感情解析AIによる客観的評価

- 採用基準にもとづく構造化面接

- 採用ブランディングで認識をそろえる

- スカウトで自社に合う人材にアプローチ

- 人材紹介でマッチング精度の向上

適性検査で事前に特性を把握

適性検査とは、候補者の性格傾向や価値観、思考パターンを数値で可視化できるツールです。

Web形式またはペーパーテストで質問に答える形式で実施し、面接や履歴書だけでは見えにくい内面的な特性を客観的に評価できます。

職務内容や組織文化との相性を事前に確認しやすくなり、ミスマッチの防止に役立ちます。

感情解析AIによる客観的評価

感情解析AIとは、面接時の表情や声のトーンなどをAIが解析し、感情の傾向や反応の変化を数値化する技術です。

非言語的な反応を数値で捉え、「なんとなく印象が良かった」「ちょっと表情が硬かったかも…」などの主観的な判断を補い、面接官の感じ方に左右されない評価を支援します。

採用基準にもとづく構造化面接

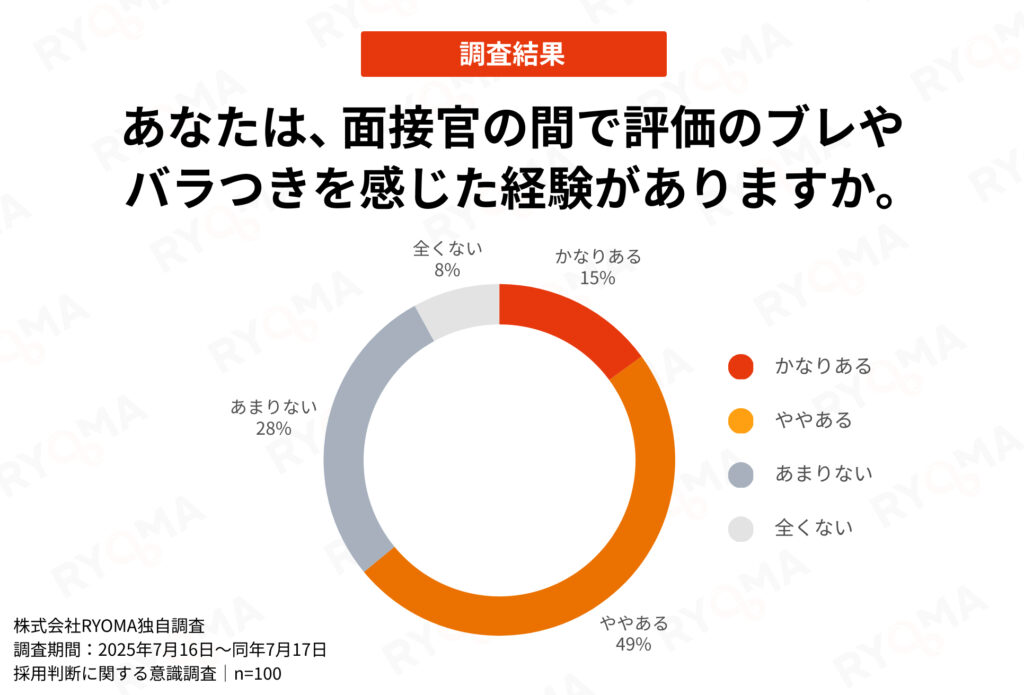

構造化面接とは、すべての候補者に同じ質問を行い、あらかじめ定めた基準に基づいて評価する面接手法です。質問内容を事前に設計することで、面接官ごとのズレを防ぎやすくなります。

株式会社RYOMAによる調査では、面接官ごとの評価のバラつきを課題に感じる経営者は63%にのぼりました。

この結果から、多くの企業で属人的な採用判断が問題となっていることがわかります。構造化面接を取り入れると、面接官によって評価軸が異なるリスクが減り、一貫性のある採用につながります。

採用ブランディングで認識をそろえる

採用ブランディングは、自社の価値観・ビジョン・働き方を一貫したメッセージとして発信し、企業のイメージを形成・定着させる手法です。

自社の考え方や職場のリアルな雰囲気をあらかじめ伝えておくことで、求職者は自分に合うかどうかを事前に判断でき、ミスマッチを避けやすくなります。

採用ブランディングについては以下の記事も参考にしてください。

スカウトメールで自社に合う人材にアプローチ

スカウトメールは、自社の採用条件に合う求職者に直接アプローチできるダイレクトリクルーティングです。スカウトメールの送信段階でターゲットを絞れるため、選考でのミスマッチを減らしやすくなります。

とくに、スカウト文面に自社の働き方や企業文化を具体的に盛り込むことで、候補者自身も自分との相性を判断しやすくなり、入社後のギャップを防止できます。

人材紹介でマッチング精度の向上

人材紹介では、専門のエージェントが適性を把握したうえで人材を提案してくれます。とくに中途採用では、スキルや経験だけでなく転職理由や家庭環境など、個別の背景も採用判断に影響します。

たとえば「残業が少ない環境を希望」「現職の引き継ぎに時間がかかる」など、書類や面接だけでは見えにくい情報をエージェントが把握しているため、双方に無理のないマッチングが進みます。

よくある質問

面接で客観的に評価するには?

面接官の評価だけに頼らず、適性検査や感情解析AIなどのツールを組み合わせることで主観に頼らない判断が可能です。候補者の特性をデータとして可視化でき、採用精度が向上します。

採用ブランディングのやり方は?

自社の価値観・ビジョン・働き方を整理し、一貫したメッセージとして発信します。採用サイトやSNS、求人広告などのあらゆる媒体で、トーンやビジュアルを統一することが重要です。

採用ブランディングの進め方は以下の記事も参考にしてください。

採用ミスマッチ対策、何から始めればいい?

採用ミスマッチは複数の要因が絡むため、自社だけでの解決が難しいケースがあります。専門家に相談することがおすすめです。

採用ノウハウを活かして、課題の整理から採用戦略の設計、実行までサポートを受けられます。

まとめ|採用プロセスを見直し、人材のミスマッチを減らそう

採用ミスマッチの要因は多岐にわたりますが、事前の対策によって防止することが可能です。企業によって課題の背景が異なるため、自社の状況を踏まえたうえで採用プロセスを見直す必要があります。

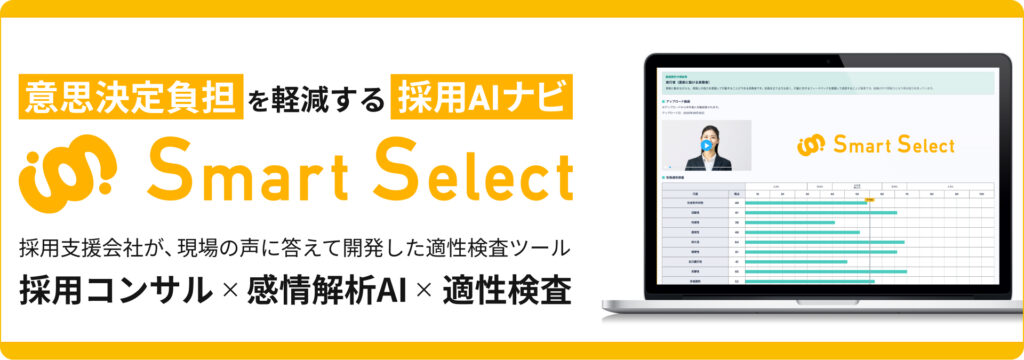

株式会社RYOMAでは、採用ミスマッチ対策のツールとして「Smart Select(スマートセレクト)」を提供しています。適性検査や感情解析AIに加え、採用コンサルタントによる実務支援を組み合わせたサービスで、現場の課題に即した実践的なサポートが可能です。

採用ミスマッチにお悩みの企業は、お気軽にご相談ください。

お役たち資料も無料配布中!

リクルーティングアドバイザー

担当者阿形 敏也

経歴

新卒で半導体メーカーに入社し、新卒の採用チームに配属。

その後、株式会社RYOMAにてリクルーティングアドバイザーを3年経験。

現在は株式会社RYOMAのキャリア支援事業部全体の統括責任者を務める。