面接では良い印象だったのに…

採用したものの、現場に合わなかった…

企業にとって大きな損失となる採用ミスマッチ。本記事では、採用のミスマッチの原因である「フィーリング採用」とその解決法を紹介します。

採用した人材の早期退職に悩む人事担当者は参考にしてください。

またフィーリング採用の落とし穴に関する調査を「中小企業の採用・人事担当者 100 名」に質問しました。調査結果レポートも無料配布中です。

採用のミスマッチが起きるのはなぜ?

採用の現場では、面接時には分からなかった要素が入社後に明らかになり、早期離職につながるケースがあります。

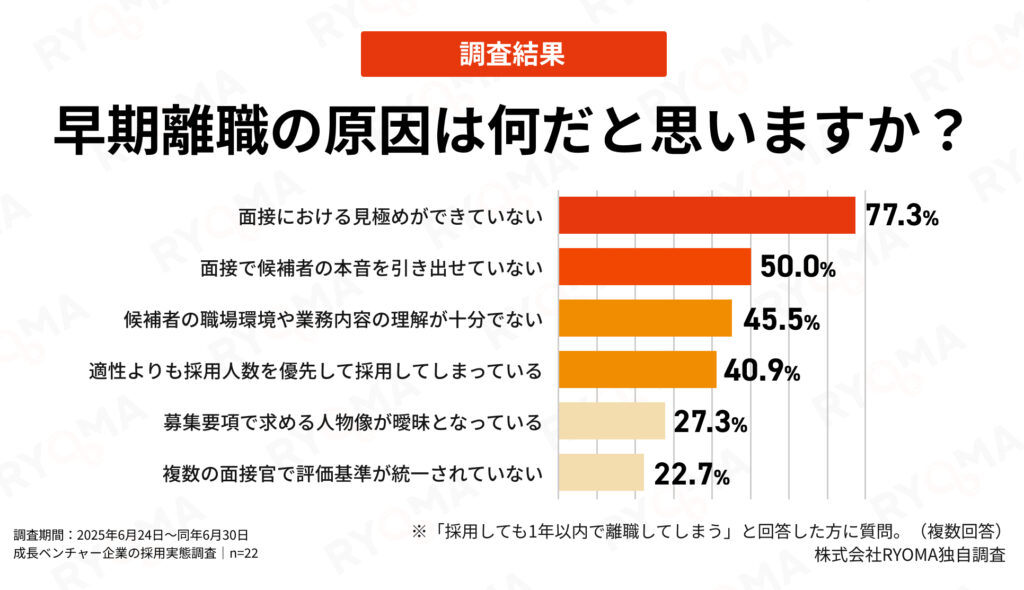

調査結果によると、早期離職の原因として最も多く挙げられたのは「面接時の見極めができていない」という回答でした。

採用基準が曖昧なまま進めると、面接官の主観に影響されやすい採用判断が起き、入社後のミスマッチを招きやすくなります。

ここでは、採用ミスマッチが起きる主な原因を詳しく解説します。

- 印象に左右されて正しい評価ができない

- 面接だけではカルチャーフィットが見えない

- 候補者の自然な姿が見えにくい

印象に左右されて正しい評価ができない

面接官は面接で、候補者の印象に影響を受けて採用の可否を判断します。

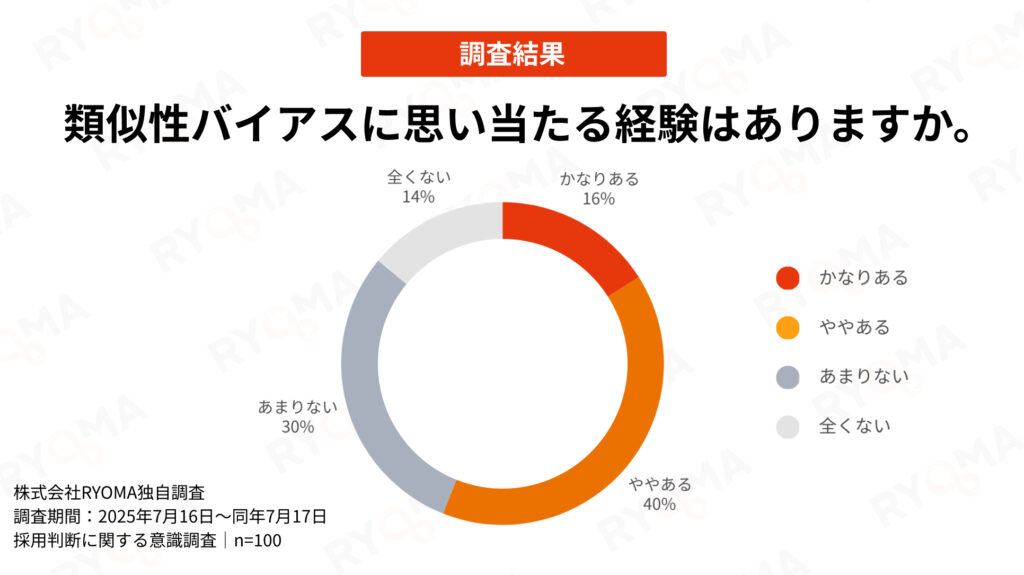

採用活動に積極的に携わっている経営者のうち、「類似性バイアス(第一印象による認知の偏り)に影響を受けたことがある」と答えた数は56%という結果でした。

しかし、「話しやすかった」「緊張で表情が硬かった」などの要素は、必ずしも実際の仕事の姿勢と合致するわけではありません。

そのため、印象で採用を決めた結果、「思っていた感じの人と違っていた」というミスマッチが起きるのです。

面接だけではカルチャーフィットが見えない

採用のミスマッチを防ぐには、候補者の働き方に対する志向を把握する必要があります。また、候補者にも自社の企業文化を理解してもらわなければなりません。

2025年卒マイナビ企業新卒採用活動調査によると面接時間は30~59分が最多でした。面接では志望動機やスキル確認に加え、企業側が自社の魅力を伝える時間も必要です。

30〜59分という短い枠の中でカルチャーフィットを十分に見極めるのは容易ではありません。

候補者の自然な姿が見えにくい

候補者は面接で自分をより良く見せようとします。笑顔を保つように意識したり、模範解答で応じたりと、普段の自然な姿と異なる言動をすることもあります。

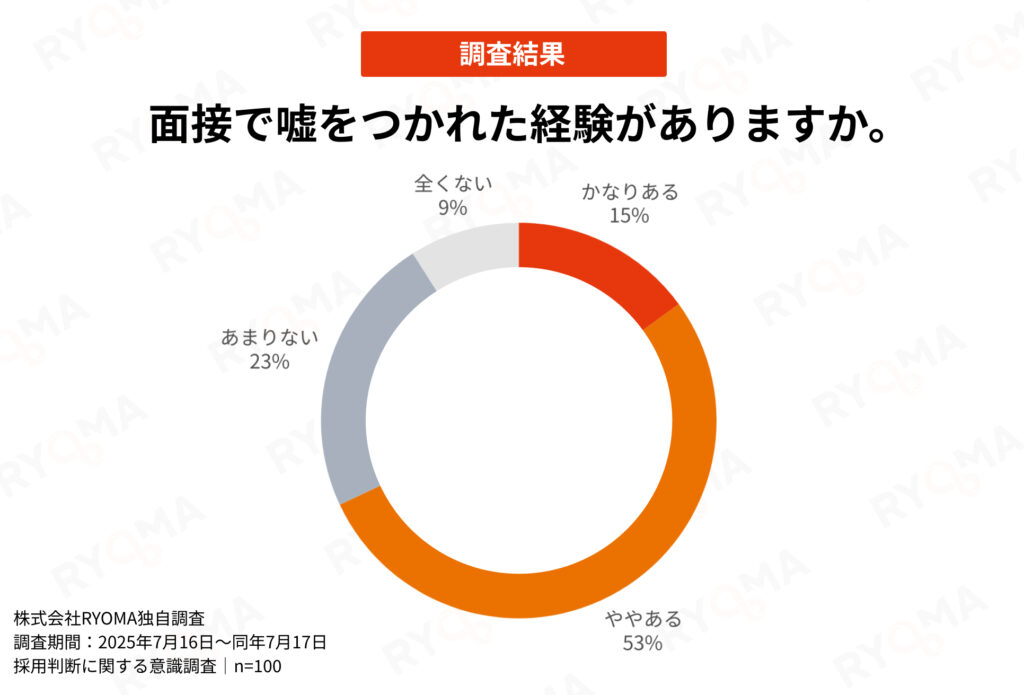

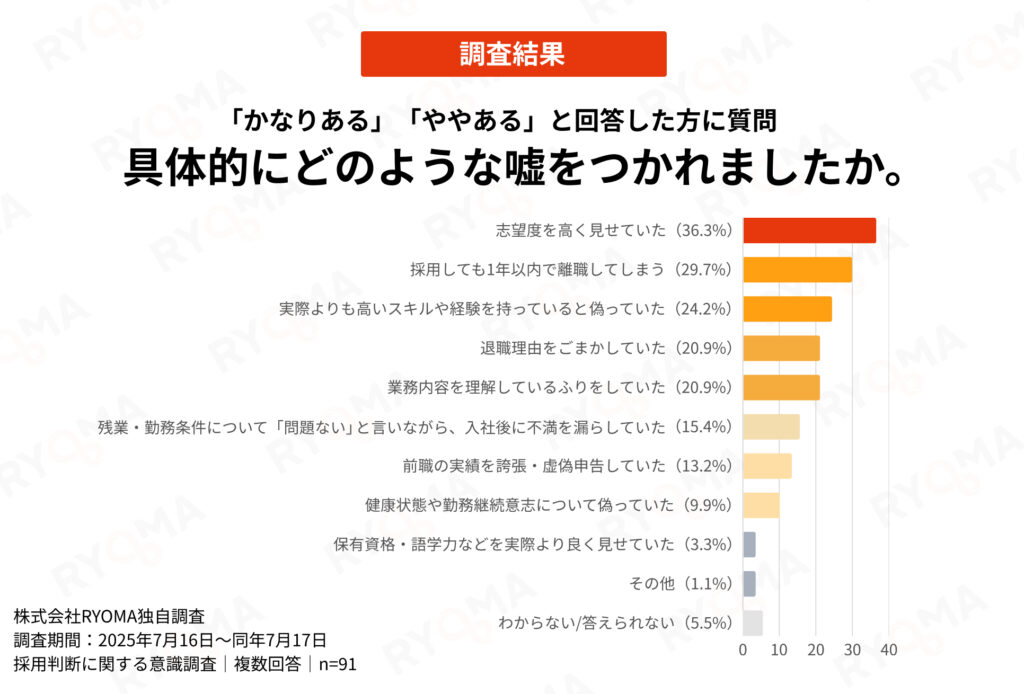

株式会社RYOMAが行った独自調査によると「面接で嘘をつかれた経験がありますか」という質問に対し、「かなりある」「ややある」と回答した経営者の割合は68%でした。

候補者が偽った返答をしている場合、本来の性格や行動傾向とのギャップが生じる可能性があります。こうしたズレを見抜けないまま評価が進むと、入社後にミスマッチが起きやすくなるのです。

フィーリング採用によるミスマッチを防ぐためのノウハウを掲載した資料を無料配布しています。以下のリンクからダウンロードいただけますので、ぜひご利用ください。

フィーリングに頼らない採用を実現するには

フィーリング採用とは、「なんとなく合いそう」「一緒に働きたいと感じる」といった直感(フィーリング)で採用を決めることです。

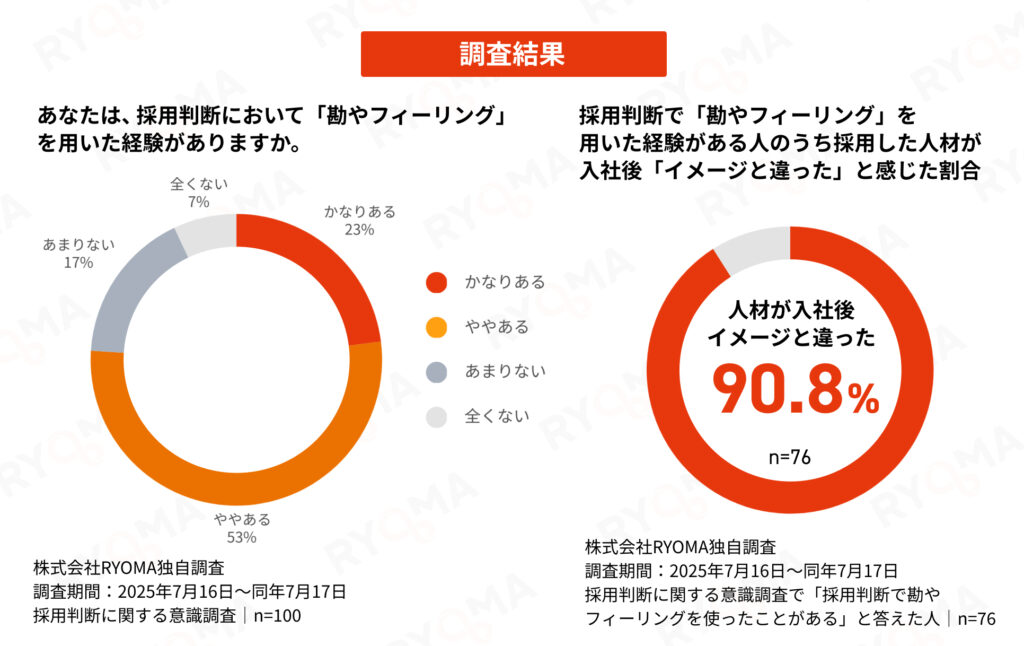

採用活動に積極的に携わっている経営者のうち、採用判断において勘やフィーリングを用いた経験があると答えた割合は76%でした。

また、勘やフィーリングを用いて採用した結果、「イメージと違った」と感じた割合は90.8%にのぼりました。この結果から、フィーリング採用には根拠がなく、ミスマッチのリスクが高まるとわかります。

ここからは、フィーリングに頼らずに採用を進める対策法を紹介します。

- 面接の評価基準を明確にする

- 適性検査で特性を可視化する

- 非言語反応を数値化し、印象操作を見抜く

面接の評価基準を明確にする

フィーリングに頼らない採用を実現する方法のひとつとして、面接の評価基準を明確にしておくことが挙げられます。

たとえば、すべての候補者に同じ質問をし、定量的に評価する「構造化面接」を導入すれば、主観に左右されにくくなります。

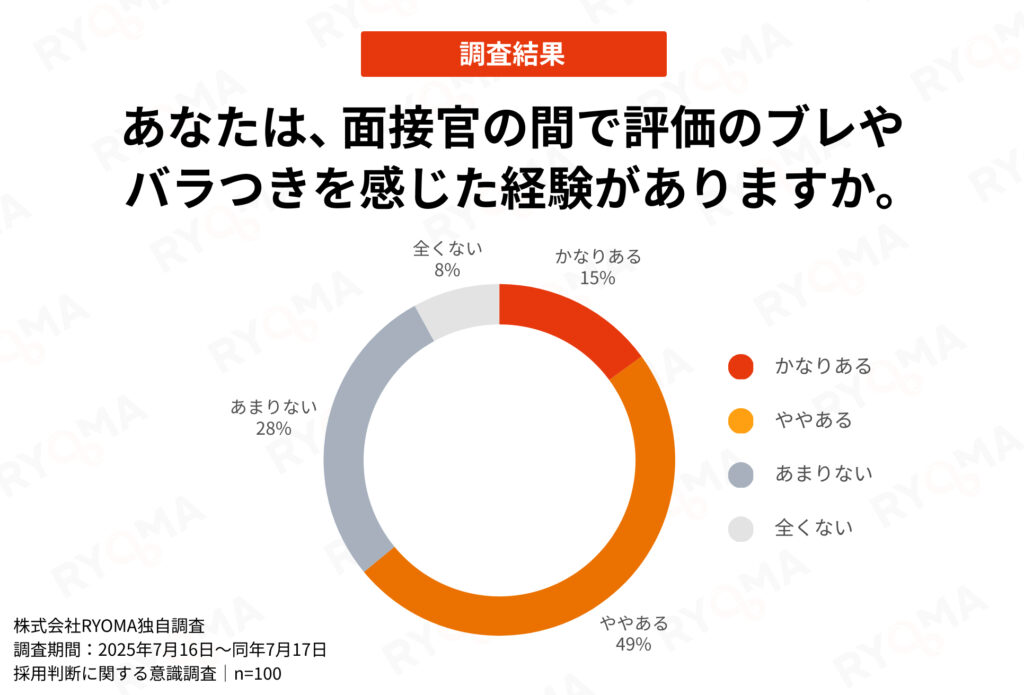

「面接官の間での評価のブレやバラつきを感じた経験がある」と答えた経営者の割合は63%でした。半数以上の企業が、面接の可否を属人的な判断に依存している状態だとわかります。

採用を構造化する仕組みがないと面接官の主観に影響されやすくなり、採用ミスマッチのリスクが高まるのです。

適性検査で特性を可視化する

適性検査では、質問や課題に対する反応をもとに思考パターンを分析できます。

これにより、面接や履歴書だけではわからない行動特性を可視化することが可能です。「決断スピードが速い」「慎重で正確」などの傾向を把握でき、実務に直結する情報を事前に得られます。

業務との相性を事前に見極めることで、採用のミスマッチを防げます。

非言語反応を数値で分析する

面接時の動画をもとに表情筋や声のトーンを分析すれば、面接の場では気づきにくい印象操作を見抜く助けになります。

「自信があります」と答えていても、声の震えや目線の揺れが数値的に高く出れば、実際には強い緊張が隠れている可能性があります。逆に、落ち着いた表情が継続していれば、データによる自信の裏づけが可能です。

感情解析AIなどのツールで非言語反応を数値化すると、候補者の本来の性格や行動スタイルを理解するのに役立ちます。

採用の精度を高めるSmart Selectの仕組み

株式会社RYOMAでは、採用の精度を高められる適正検査ツール「Smart Select(スマートセレクト)」を提供しています。

ここからは、Smart Selectがどのように採用ミスマッチの防止に役立つのかを解説します。早期離職にお悩みの採用担当者は参考にしてください。

- 採用コンサルタントが基準を設計

- 適性検査で候補者の特性を可視化

- 感情解析AIで非言語の反応を数値化

採用コンサルタントが基準を設計

Smart Selectの導入時には、株式会社RYOMAの採用コンサルタントが企業にヒアリングを実施します。

求める人材や企業文化などを聴き取り、どんな評価軸で選考を進めるべきかを整理。現場にフィットした評価基準を設計します。

現場で活躍できる求職者を見極めやすくなり、企業ごとのニーズに合わせた採用が実現します。

適性検査で候補者の特性を可視化

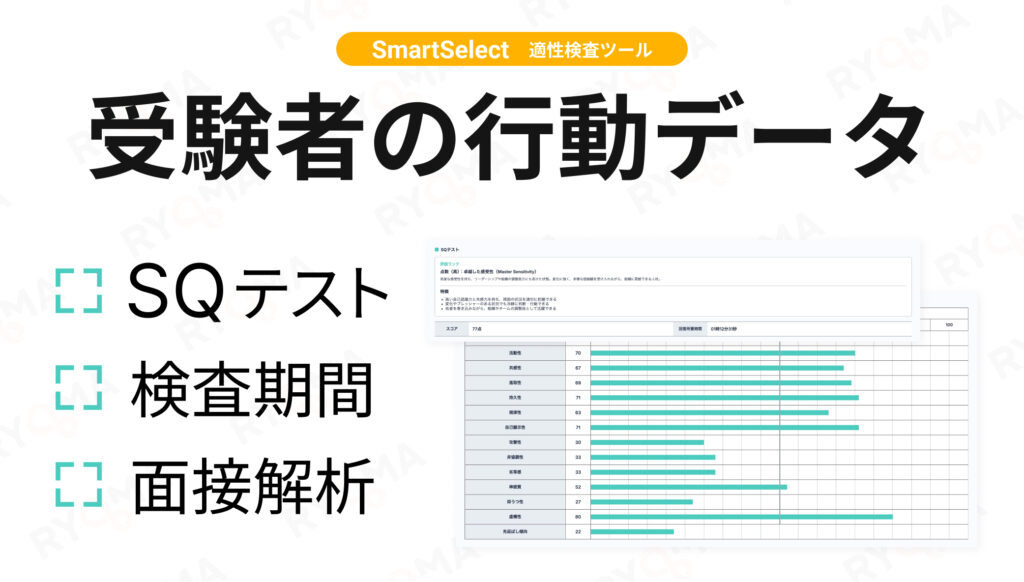

Smart Selectでは、KIBI理論をベースに臨床心理士が監修した適性検査を採用。性格や価値観、思考スタイルを可視化できます。

さらにSQテストを組み合わせることで、候補者の決断スピードや先延ばし傾向といった行動特性も把握可能。

面接では見えにくい候補者の内面を理解でき、入社後の活躍を見通した判断に役立ちます。

感情解析AIで非言語の反応を数値化

Smart Selectには、面接時の映像や音声を解析する感情解析AIを搭載しています。

表情筋の細かな動きや声のトーンの変化をリアルタイムで数値化し、30万人以上の感情データとKIBI理論を掛け合わせて判定します。

面接官が「何となく感じた違和感」をデータで補強でき、主観に頼らず客観的な根拠に基づいた合否判断が可能です。

Smart Selectが選ばれる理由

Smart Select(スマートセレクト)は、根拠のあるデータをもとに現場目線で設計されています。ここからは、他社にはないSmart Selectの強みを具体的にご紹介します。

- 採用支援会社が現場目線で開発

- 専門家による監修で信頼性を担保

- 30万人のデータに基づく解析

採用支援会社が現場目線で開発

Smart Selectは、一般的なツール提供会社ではなく、採用支援を専門とする株式会社RYOMAが開発しました。現場のコンサルティングで直面した評価のブレや感覚頼みの判断などの課題を解決するために生まれたシステムです。

実際の採用プロセスで活用しやすいよう、使い勝手や運用面まで考慮した設計となっています。

専門家による監修で信頼性を担保

Smart Selectは、臨床心理士による監修によりKIBI理論を活用して設計しています。

KIBI理論は人間の感情表現やコミュニケーションを解析し、可視化できる理論のことです。Smart Selectは心理学にもとづく専門的な知見を根拠にしているため、評価結果の妥当性と信頼性が高い点が特徴です。

30万人のデータに基づく解析

適性検査の信頼性は、どれだけ多くのデータをもとに設計されているかによって大きく左右されます。データ量が多いほど、統計的に安定した評価につながるからです。

Smart Selectは、30万人規模の面接データをもとに候補者の傾向を解析するため、主観や経験則に依存しない採用判断が実現します。

よくある質問

Smart Selectはどんな企業に向いている?

Smart Selectは、採用ミスマッチや早期離職に悩む企業におすすめです。採用の精度を高めたいスタートアップ企業から中小企業まで幅広く利用できます。

面接で感じる違和感をどうやって数値化する?

面接映像や音声からAIが表情や声の変化を解析し、KIBI理論に基づいて数値化します。これにより、面接官のフィーリングに頼らず、面接での印象をデータで共有できます。

従来の適性検査とどこが違う?

Smart Selectは採用支援会社が開発しており、実際の現場で起きる採用課題を解決する設計になっています。

適性検査の結果も、面接や感情解析AIのデータとあわせて活用できるようになっており、採用プロセス全体で使えるのが特徴です。

まとめ|採用ミスマッチの悩みはSmart Selectで解決!

「印象が良かった」「話しやすい」といったフィーリングによる採用判断は、面接官の主観に左右されやすく採用ミスマッチのリスクが高まります。

Smart Selectを活用すれば、根拠のあるデータにもとづく採用が実現します。

「良い人材だと思ったのに早期離職してしまった」「実際に採用したら思っていた人材と違っていた」など、採用判断にお悩みの方はお気軽にご相談ください。